この記事は、「恐怖感を手放そう」「心と向き合ったほうがいい」という内容ではありません。

自分と向き合うのが怖い。でも、ちゃんと向き合いたい。そんな葛藤をしている人が、安心を増やしながら心と向き合う準備をするための内観ヒントを書いています。

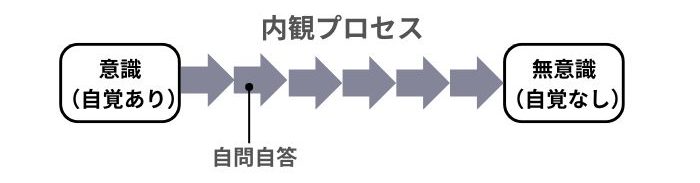

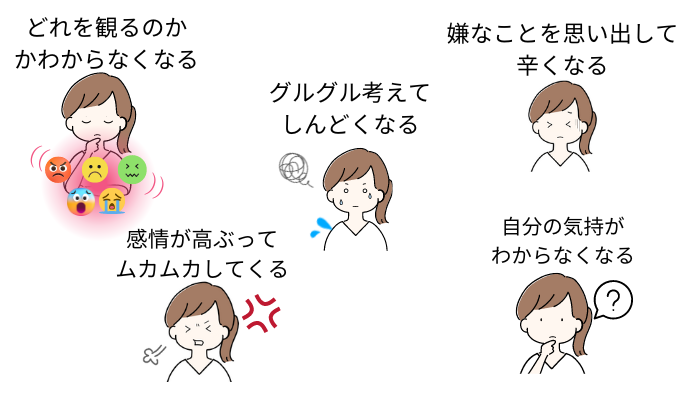

自分を変えたくて内観しても、実際に内面に意識を向けると

-

- 何となく怖い、不安

- 嫌な気持ちに触れてしまいそう

- 気持ちのバランスが崩れてしまいそう

そんなソワソワ・モヤモヤ感で自問自答が進まないときがあります。

「怖さ(感情)」を自分主導で扱える関わり方をしましょう。自分主導といっても、無理やりコントロールしようとしなくてOKです。

本来、「自分自身と向き合うことが怖い」と感じることは自然な感情ですが、「怖がるなんてダメ」と解釈してしまう時があります。

①怖がる自分を責めてしまうときは、以下の2つを思いだしてください。

「怖いと感じること自体は、人間の機能として仕方がないこと(自然な生理的反応)だ」これが事実です。向き合う予備知識として「怖がること自体をダメ出しの対象にするのは無理がある考え方だ」と理解しましょう。

「怖がるのは仕方がない」とわかっていても、前に進めなもどかしさから自分にダメ出ししてしまうことがある。これも自然な心の動きです。無理やり「こう思わなきゃダメだ」と矯正しようとせずに、「思えないものは思えない」と心の動き(事実)を受け止めましょう。

次に大切なのは、「恐怖感情」に対する理解です。

②「怖がらないでおこう」ではなく、どんな怖さか把握する。

よくある例をご紹介します。

「向き合う怖さ」の例

以下の例を参考にして、あなたの感じ方を観察してみましょう。言葉にするとどんな感覚ですか?

見通しがつかない怖さ

- 見たくない感情が出てきたらどうしよう

- 嫌な自分を目の当たりに落ち込みそう

- 今あるものを失うことになる想像をしてしまう など

イライラ・むなしさ

- 攻撃的な気持ちがわいて取り乱したらどうしよう

- 願っても叶わないとわかってるに願ってしまうのが辛い

緊張による生理反応

- お腹が痛くなる

- 首、肩が重く感じる など

不安や恐怖心は、戦う相手ではなく、無理やり受け入れるものでもなく、「寄り添い、理解し、消化する(又はやわらげる)」ものです。

もう変わりたい人へ

「向き合う怖さ」が大きい時に、無理に内観する必要はありません。また、内観したい場合でも、過去の辛い感情ばかり注目する必要はありません。むしろ、もう少しラクに自己理解を深める内観ポイントから取り組みましょう。

といっても、どんな内観ポイントに注目すると良いかは、人によって異なります。ここの見極めは必要です。

例えば、「苦しくても自分と向き合いたい」と思う意欲や「変化した自分にどんな希望を抱いてるか」など、今感じてる心の声に耳を傾けることで自己理解が深まることもあります。

当サロンでも、クライアントさんとの会話しながら「今どこが内観ポイントか」を見極めながら、臨機応変に内観を進めるようにしています。

一人で苦しい内観していませんか?無理のないタイミングでサポートを受けることで安心を増やしながら向き合いやすくなることもあります。抱え込み過ぎないでくださいね☆