- 「内観する」ってどうやるの?

- 書き出してもスッキリしない

- マイナス思考がわいて怖くなる

そんな疑問を感じているあなたへ。

- どう書けばいいか

- どう問いかければいいか

- どうすれば潜在意識が書き換わるか

これらは、内観した「結果」として後から備わるものです。

効果的な内観をするコツは

もっとシンプル。

- 内面に意識を向けて

- どう思ってるか気づく

やり方もなにも、自問自答するだけなんです。

ところが、いざ自問自答をしながらノートに書き出してみると・・・

自分と自分との会話がキャッチボールにならない。これ、あるあるなんです。

内観の質問力を上げるコツ①

スピリチュアルでない心の見方

私のサロンでは、クライアントさんにお伝えしている注意点があります。

TrueFaceが大切にしている考え方

- 内観は、引き寄せ体質になるための魔法ではない

- 宇宙の流れや法則でなく、現実味のある切り口で内観する

※スピリチュアルや個人の思想に批判的な意味ではありません。

クライアントさんの例

自己防衛のはたらきを知って、「これ、まさに私のこと!」と当てはまっていて面白かった。気づいてなかった自己否定に気づいて、謎のモヤモヤと向き合えるようになりました。

自己防衛のはたらきを知って、「これ、まさに私のこと!」と当てはまっていて面白かった。気づいてなかった自己否定に気づいて、謎のモヤモヤと向き合えるようになりました。

![]() 「なんで頭では納得してることなのに、こんなことで傷ついちゃうんだろう」って自分を責めていたけど、感情を手放しにくいメカニズムがわかって本当に自分に寄り添って癒してあげようと決意が出来ました。初めて自分とこんなに深く向き合えたし自信になりました。

「なんで頭では納得してることなのに、こんなことで傷ついちゃうんだろう」って自分を責めていたけど、感情を手放しにくいメカニズムがわかって本当に自分に寄り添って癒してあげようと決意が出来ました。初めて自分とこんなに深く向き合えたし自信になりました。

内観の質問力を上げるコツ②

心の観察は「体感的にわかる」ことが大切です。「体感でわかる」とは、自転車の練習に似ています。「どこの筋肉を動かすか」と理解しようとするよりも、身体がコツをつかむまで繰り返して自転車に乗れるようになりますよね。

心の観察をする感覚も、「なるほど、この感覚ね」とコツをつまみましょう。とてもシンプルなことです。

イメージとして例をご紹介

①テレビドラマを見て怖がっている時の感覚。これは、ドラマの内容に感情移入して湧いた感情を体験している状態です。

②番組が終わった後、

「この場面が一番怖かったなぁ」

「あのセリフにゾッとしたなぁ」

と心の反応を振り返って観察している状態。

感覚の違い、わかりますか?同じ「怖い」でも、体験しているか観察しているかで大きく違いますよね。

内観は、②の状態で心の動きを観察します。

良い質問を考えなくてOK。感じ方、心の動きを観察できれば、自然と質問が思い浮かびます。

内観効果を感じないのは

質問が思い浮かばないから

こんな経験ありませんか?

①

質問が浮かばない。

だから、自己対話が生まれない。

![]()

内観が深まらない

②

質問が浮かばない。

だから、ワークシートを使う。

![]()

発見は多いのに、なぜかスッキリしない

③

質問が浮かばない。

だから、ポジティブに考える。

![]()

頭では納得してるのに、心が納得しない

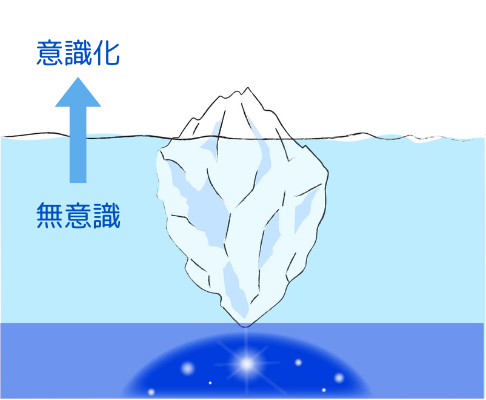

質問が思い浮かばない理由は、心の動きをキャッチしていないからです。それも当然のこと。私たちは自分で意識できる部分と、無意識の部分とあるからです。あなたのやり方が間違っているわけではなく、心の仕組みとして気づきにくいものなのです。

ひとりで「苦しい内観」頑張っていませんか?

自分の気持ちが見えない、つかめない。だから、質問もわかない。

これは、心の景色の解像度を上げるにはセルフの限界があるためです。

特に、

- 内向的で心と向き合うことが得意だけど、感受性が強くて感情が整理しづらい

- 優しくしたい気持ちが強く、率直な気持ちをオブラートに包み過ぎてしまう

- 悩みを他人のせいにせずに内省できる

そんな優しい控えめさんは、心と向き合う時に

- 知らぬ間に「自分と向き合う=自己批判」となる

- どれが本音かわからなくなる

- マイナス思考が動きやすい

こうして心の景色が見えにくくなることがあります。

心の景色の解像度が上がると、気持ちがフッとラクになります。

心の景色の解像度を上げる

TrueFaceは、心の景色の解像度が上がるサポートをしています。自分の気持ちが見れる、わかる、軽くなる実感があります。

例えば、この写真が心の中の景色だとしましょう。

「部屋はどんな色ですか?」と質問されたとします。

部屋が見えているものの、「なんとなく茶色系が多い」「茶色と白かな」など、漠然とした答えになりやすい。

そう、内観は漠然とした質問をしても自己対話が深まりにくいのです。

でも、「部屋にソファはありますか?もしあるのなら何色ですか?」と具体的に質問されたら…

ソファに意識の焦点が当たり、「茶色のソファがある」と答えやすくなります。

人によっては「こげ茶のソファがある。5年前に買った当時はもっと色が濃かった」と詳しく答える人もいるかもしれません。

こうして、見えていなかった自分の気持ちがわかるようになります。

![]() クライアント様の声

クライアント様の声

過去のネガティブな感情にとらわれ過ぎて、前に進めないことに悩んでました。

内観には前から興味があったけど、掘り下げてるうちに迷宮入りする感じ。サポートを受けて、自分で掘り下げてるつもりだったけど、実は見えてなかったんだとわかりました。むしろ、掘り下げの止め方、感情の扱い方を習ってから、自然と自分の気持ちがわかるようになりました。

▼内観ヒント・ご感想などをご紹介投稿してます